グラスヒュッテ・オリジナル 高品質な文字盤製造へのこだわり

GLASHÜTTE ORIGINAL

グラスヒュッテ・オリジナル

グラスヒュッテ・オリジナルに継承される

優れた文字盤製造技術

今日のグラスヒュッテ・オリジナルを象徴するものとして、以前パノラマデイト機構を取り上げた。さらにもうひとつ忘れてはならないのが、独自のノウハウによって生み出され、極めて高い存在感を放つ“文字盤”だろう。そこで今回は、同社の文字盤製造におけるプロセスとこだわりを見ていきたい。

1994年の民営化後、高級化を推進してきたグラスヒュッテ・オリジナル。先述の独自機構パノラマデイトを完成させたほか、今日も受け継がれるキャリバー39(1997年初出)を完成させるなど、90年代にムーヴメントの充実を図った同社は、2000年以降になると外装クオリティのさらなる向上を積極的に行った。

そのなかのひとつとして、2000年後半以降、1922年創業の文字盤メーカー、T.H.ミュラーとの関係を強化。これにより同社の文字盤のクオリティは格段に向上した。さらに2012年にはこのT.H.ミュラーを傘下に収めて、高級機にふさわしい質とオリジナリティを備えた文字盤の製造に注力していったのである。

では、グラスヒュッテ・オリジナルでは、今日どのようなプロセスで高品質な文字盤を作り上げているのか、具体的に見ていきたい。

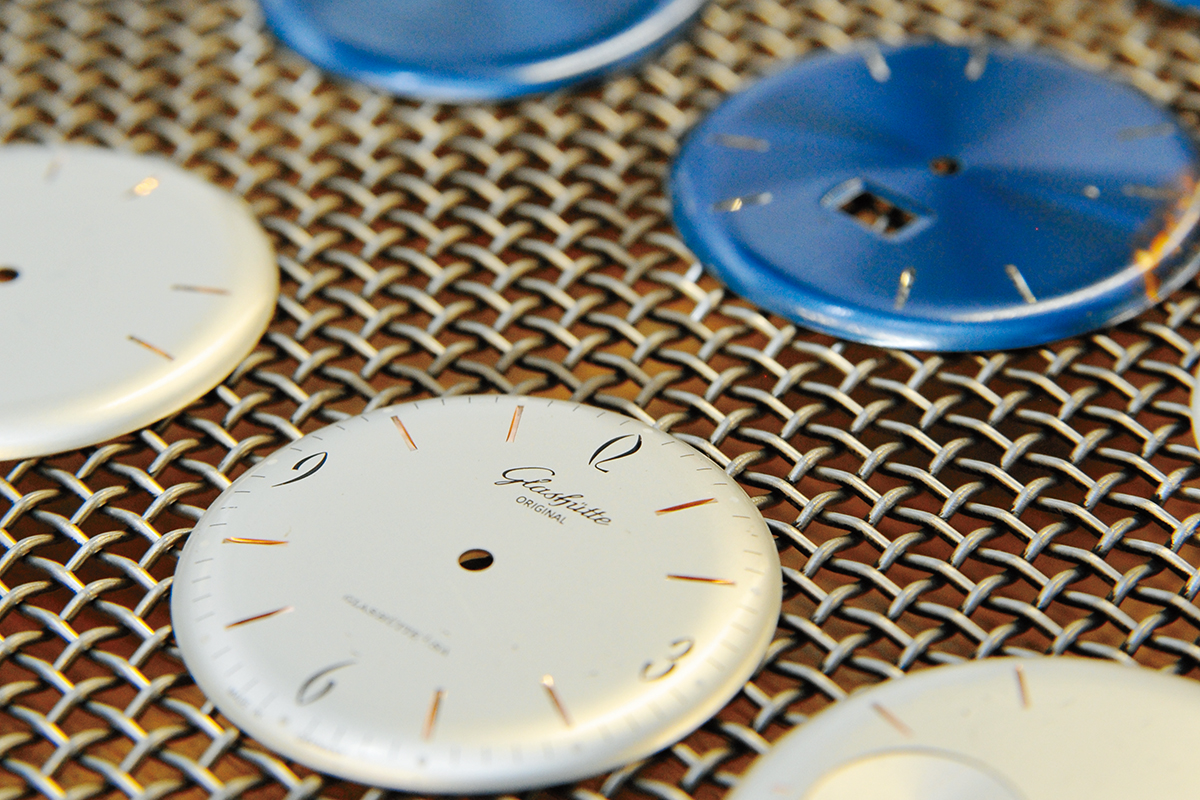

まず文字盤の素材。これひとつとっても同社のこだわりが見て取れる。通常、文字盤メーカーでベースとして使用するのは真鍮が一般的だが、同社では真鍮に加え、洋銀、銀、18金の4種類を使い分けることで最適な表現を追求している。そしてこの素材を6トンのプレス機で抜き、インデックスなどをはめ込むブランクを作っていくのだ。

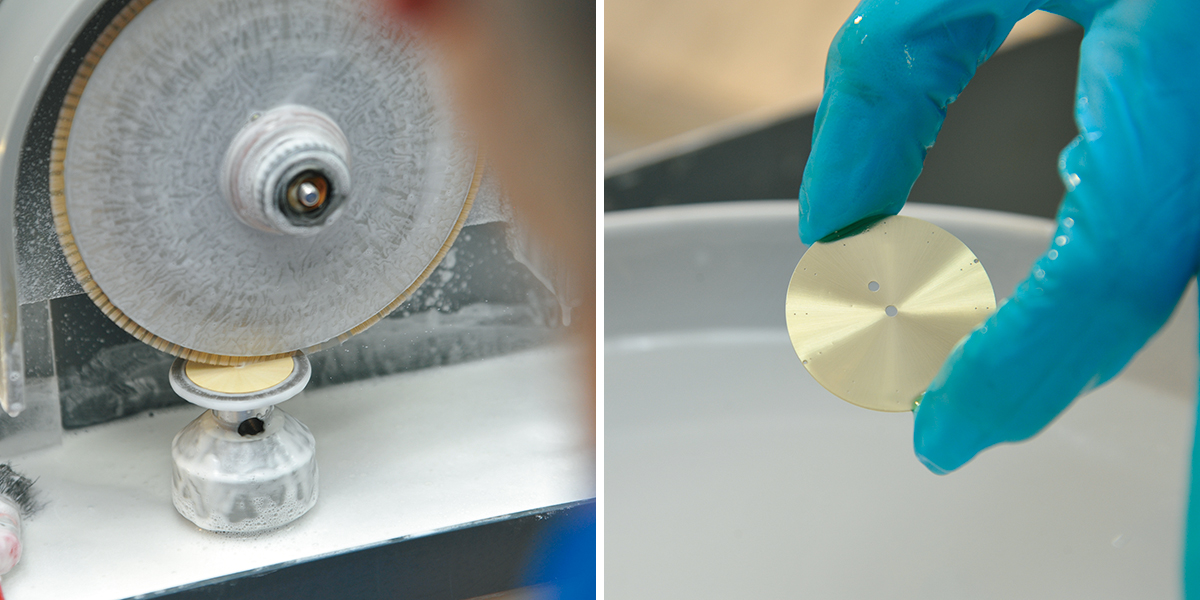

ブランクをつけた文字盤は、次に下地処理の工程に移る。同社ではダイヤモンドパウダーを溶かした水溶液の上に文字盤を置き、3kgの重りを乗せて、文字盤をゆっくりと研磨していく。かつてはサンバースト(筋目)処理を施す文字盤にのみ、こうした研磨を施していたが、現在ではすべての文字盤に同様の研磨を施し、全体の質感を高めているのだ。

実はこの下地処理が、文字盤の見た目を左右する非常に重要な工程となる。というのも、グラスヒュッテ・オリジナルでは、可能な限り塗装を少なくし、下地のニュアンスを見せることで高級感を与えるという古典的な手法をいまも実践しているからである。実際、入念な下地処理を行ったうえで施される同社のサンバーストは、放射に歪みもない繊細かつ密な仕上がりだ。

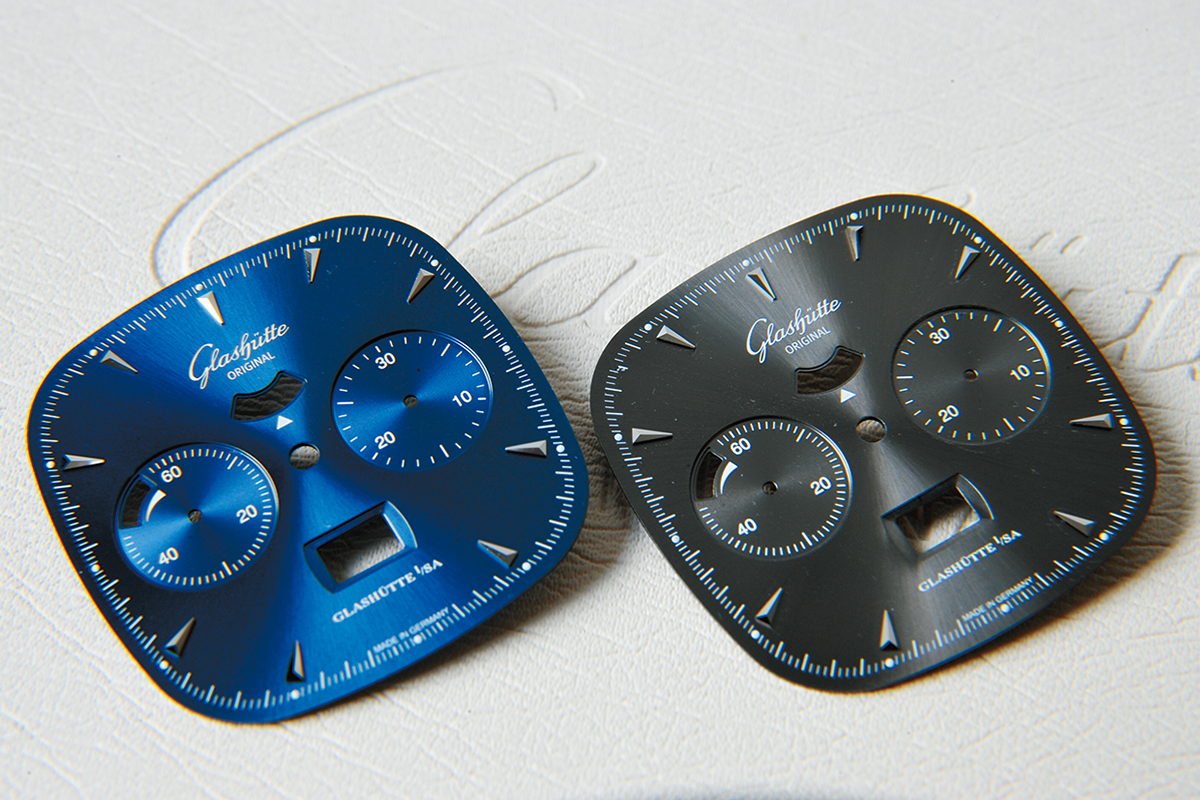

続いて工程はガルバニック加工に移る。このガルバニック加工でも独自のノウハウが生きている。気温や湿度によって色が大きく変わってしまうガルバニック加工の対策として、作業ルーム全体の気温と湿度を常時一定に保てるよう空調管理を徹底しているのだ。こういった厳格なコントロールによって、同社では色の安定しにくいブルーやグレーといった文字盤のラインナップを増やすことが可能になった。

この後は、保護用のクリアラッカーの吹き付ける作業である。グラスヒュッテ・オリジナルでは下地のニュアンスを生かす伝統的な手法を採るが、一方でそれなりに耐久性を考えた厚みを与えている。こうした実用を意識した作り込みは、ドイツ時計メーカーらしい配慮と言えよう。

残す工程はロゴなどのプリント、そしてインデックスの取り付けだ。プリントは厚く盛るわけではないが、1回でスタイリッシュな印象に仕上げるのが、グラスヒュッテ・オリジナル流である。

ここまでグラスヒュッテ・オリジナルの文字盤製作における主要な工程のみを取り上げたが、要所となる工程では当然、入念なチェックも行われ、高い品質を維持している。これらを含めると1枚の文字盤を作るのに、最低でも90〜100の工程を要するというから、いかに手間と時間がかけられているかがわかるだろう。

また、高品質な文字盤製造を続ける一方、近年では強い個性を発揮した文字盤の製造にも積極的である。

2018年に期間限定生産モデルとして発表されたシックスティーズがその一例だ。中央のライトグリーンから外周に向かうに連れ、深いグリーンへと変化するグラデーション効果を与えた文字盤は、美しさとともにその独創性が大きな注目を集めた。

このグラデーション効果は、60トンのプレス機で独特な模様を施した文字盤に、ガルバニックベースコートを塗装し、その後にカラーラッカーの層を重ね、さらに最終段階では特殊なスプレーガンを使用してブラックラッカーで丁寧に塗装。スプレーガンを固定する角度に応じて、文字盤によって異なるカラーグラデーションが生み出されるという方法だ。

こうした極めて高品質かつ個性あふれる文字盤に加え、2016年には100時間のパワーリザーブを有する新たな基幹ムーヴメントCal.36を生み出したことによって、グラスヒュッテ・オリジナルはステージをまた1段上げている。今後、時計界における存在感はさらに増していくことだろう。

(文◎堀内大輔/写真◎神戸シュン)

www.glashuette-original.com/ja

2019.02.01 UPDATE