独立時計師“マルコ・ラング” のウオッチメイキング③

LANG & HEYNE

ラング&ハイネ

最大の魅力はムーヴメントの

美しい仕上げにあり

第1回が“ラング&ハイネ”というブランドの成り立ちについて、そして第2回が創業者マルコ・ラングのウオッチメイキングへのこだわりについて解説してきた。3回目の今回からムーヴメントにフォーカスして、その特徴とラインナップを順に追って紹介していきたい。

ラング&ハイネのコレクションには、すべてザクセンのかつての王や侯爵の名前が付けられている。これは、前回の記事でも触れたが“ザクセン時計芸術”を旨とする創業者マルコ・ラングの想いが込められている。そのコレクションは実に12種類。独立系にしてはかなり多い部類に入るのではないか。そのため、全体像を把握するうえでは、まず8種類あるムーヴメントの特徴からおさえると理解しやすい。

そこで今回は、同ブランドの旗艦ムーヴメントとも言えるキャリバーⅠを取り上げながら、ラング&ハイネのムーヴメントの特徴を見ていくことにしよう。

キャリバーⅠ自体、機能的にはスモールセコンド付きのシンプルな手巻きムーヴメントだが、最大の魅力はこの美しい仕上げにある。ジャーマンシルバーを使った受け板はムーヴメント全体の4分の3を覆う通称4分の3プレート、軸受けの石(ルビー)を18金の輪で固定し、それをさらに耐蝕性を高めるために青焼きされた三つのビスで押さえたビス留め式ゴールドシャトンを採用している。また、テンプ受けにはハンドエングレーブによる繊細な装飾が施され、その上には白鳥の首のような形をしたスワンネック緩急針(写真❶)が設置されている。これらはみな19世紀のアドルフ・ランゲの懐中時計に見られた俗に言うグラスヒュッテ様式と呼ばれる仕様だ。

ただ、グラスヒュッテ様式の場合、近年では4分の3プレート全体にグラスヒュッテストライプと言われる縦縞模様が施されるのが一般的だ。しかし、ラング&ハイネの場合は、グラスヒュッテストライプの代わりに4分の3プレートなどの受け全体に独特な質感を持つ梨地仕上げが施されている。つまりこれが前回の記事で紹介した18世紀の懐中時計に採用されていたという技法、「銀のしごき密着」によって生み出された質感である。そしてまさにこの仕上げが放つ独特な光沢感と美しさに魅了される時計愛好家は多い。

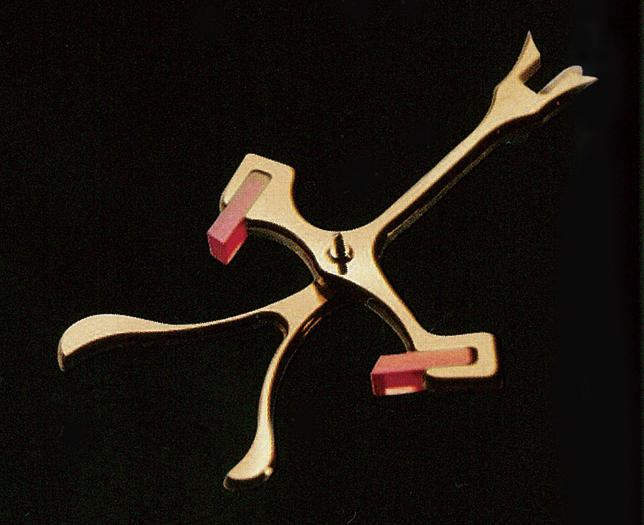

また、ラング&ハイネならではの特筆すべき点がもうひとつある。それはアンクル(写真❷)だ。写真を見ると、アンクルの軸を中心にして口ひげのような形状のものが伸びているのがわかるだろう。これはカウンターウエイトのような役割を持ち、つまりアンクル本体のバランスを取り重心を安定させることで、一定のトルクを安定して伝達するという役目を担う。この口ひげのように見える形からムスターシュアンクルと呼ばれ、これもかつての懐中時計に採用されていた仕様なのである。

ここで紹介した特徴的な仕様はキャリバーⅠだけでなく、ラング&ハイネのすべてのムーヴメントに共通する仕様だ。しかし、腕時計でこのような古典的なディテールを取り入れているのは、恐らくラング&ハイネだけだろう。しかしこれこそが“ザクセン時計芸術”をコンセプトに掲げ、細かなパーツに至るまで芸術性を追求する。まさにマルコ・ラングの矜持そのものと言えるのである。

径:16 ¼ ライン(36.6mm)

厚さ:5.5 mm

振動数:毎時1万8000振動(2.5Hz)

パワーリザーブ:46時間

石数:ルビー19石、

ダイヤモンド1石

機能:6時位置にスモールセコンド/ストップセコンド

なお、キャリバーⅠは別注仕様として4分の3プレートなどの受け板を、ジャーマンシルバーではなくロシアの永久凍土で眠り続けていた1万年以上前のマンモスの象牙で作ることもできるというからすごい。ドレスデンの歴史的な美術品にインスピレーションを得たアイデアというが、もはや時計というよりは美術品そのものといえる大胆な仕様である。

そして、キャリバーⅠを搭載するコレクションは、ここに紹介するフリードリッヒ・アウグストⅠ世、ヨハンの2種類である。

フリードリヒ・アウグストⅠ世

古典的なアラビア数字にレイルウエイトラック。そして赤い分目盛りと1900年頃の精緻な懐中時計を思わせる文字盤デザインを表現。スリーピースからなるホワイトエナメルダイアルの上にセットされた、繊細な彫刻をほどこし、エングレービングしたゴールド製の“ルイ15世針”が歴史的な重みを強調する。ラインナップにはこのほかに下に紹介するヨハンと同じ、シンプルでエレガントなスペード型の針も用意。素材は18金RG、18金WGの2種類ある。

■K18PG(43.5㎜径)。3気圧防水。手巻き(Cal.Ⅰ)。390万円

ヨハン

1854年から王の冠を戴いたザクセン王ヨハンの気品高く思慮深いと言われる人柄を、シャープなスペード針とローマンインデックスで表現。文字盤の仕様はホワイトエナメルとラッカーにカルバニック処理を施したブラックの2タイプが用意された。素材は写真の18金WGのほかに18金RGもラインナップする。

■K18WG(43.5㎜径)。3気圧防水。手巻き(Cal.Ⅰ)。415万円

シャンルヴェ技法を用いた別注仕様もオーダー可能

シャンルヴェ

ヨハンをベースにシャンルヴェエナメル技法を取り入れた文字盤。シャンルヴェエナメル技法とはシルバー無垢の文字盤プレートにハンドエングレービングで繊細な装飾を施した後、その上に湿らせたコバルトブルーのエナメル粉末を載せ、それを加熱して溶かし、最後に釉薬を塗って焼成して仕上げるという、かなり手の込んだ作りになっている。目の細かい紙やすりで何度も磨き、余分なエナメルを除去することで輝きを生みだすというもの。こんなカスタマイズもできてしまう。

■K18RG(43.5㎜径)。3気圧防水。手巻き(Cal.Ⅰ)。参考商品

(文◎菊地吉正)

noblestyling.com

2018.08.16 UPDATE