世界でたった1本を所有する贅沢! モリッツ・グロスマンのワンオフピース。

MORITZ GROSSMANN

モリッツ・グロスマン

世界でたった1本を所有する贅沢!

モリッツ・グロスマンのワンオフピース。

強いこだわりをもつ時計愛好家にとって、いわゆる自分仕様でほかに存在しない唯一無二のユニークピースを所有することは究極のよろこびなのではないだろうか。

ドイツ・グラスヒュッテの高級時計ブランド、モリッツ・グロスマンでは、そんなユーザーのためにワンオフピースの要望にも対応しているという。そこで今回は、同社のハイコンプリケーションモデルであるベヌー・トゥールビヨンをベースに製作したという日本人オーナーのワンオフピースを紹介したいと思う。

今回のベースモデルとなったベヌー・トゥールビヨンはコンプリケーションモデルとしてもモリッツ・グロスマンらしい実にユニークで独創性に富んでいる。併せてその魅力についても触れておきたい。

ベヌー・トゥールビヨンは、同社初のトゥールビヨンとして、視認性とデザイン性を重視して開発された。そのため時針だけを3時位置にオフセットし、時分針をそれぞれに独立させたレギュレーター式のフライング・トゥールビヨンとしたのである。結果、これによって特徴のひとつである16mmもの大径のトゥールビヨンキャリッジを強調したインパクトある顔が実現した。

よく見ると時針と秒針、二つのインダイアルの間に25から35分までの目盛りがあるのがわかるだろう。正直言って筆者も最初は何のためなのかよくわからなかったが、トゥールビヨンキャリッジの開口部を大きく取ったために6時側の分目盛りがカットされたため、その代わりにここに設けたというものらしい。コンセプトに置いた視認性へのこだわりとはいえ、デザイン的に見ると少々窮屈にも感じられるのだが、これが意外にも筆者が感じたように「何だろう」と思ってしまうほど、デザイン的なアクセントとなっているからおもしろい。

ユニークなのは、この視認性を高めたデザインだけではない。最新の設計様式を取り入れながらも、その根底にグラスヒュッテでかつて生まれた調速理論を用いている点にある。

1920年にフライング・トゥールビヨンを開発したグラスヒュッテの時計師、アルフレッド・ヘルウィグは「大型のテンワを持つ場合には、キャリッジの回転速度を遅くしつつ、秒カナを足したほうが良い」とし、キャリッジの速度は5分間に1回転が理想的と唱えた。同じく大径のテンワを採用するモリッツ・グロスマンはこの理論を応用し、これを3分に増速することで腕時計で再現してみせた。つまり、秒表示を9時位置に別に設けているのは、この理論に倣ってのことなのである。

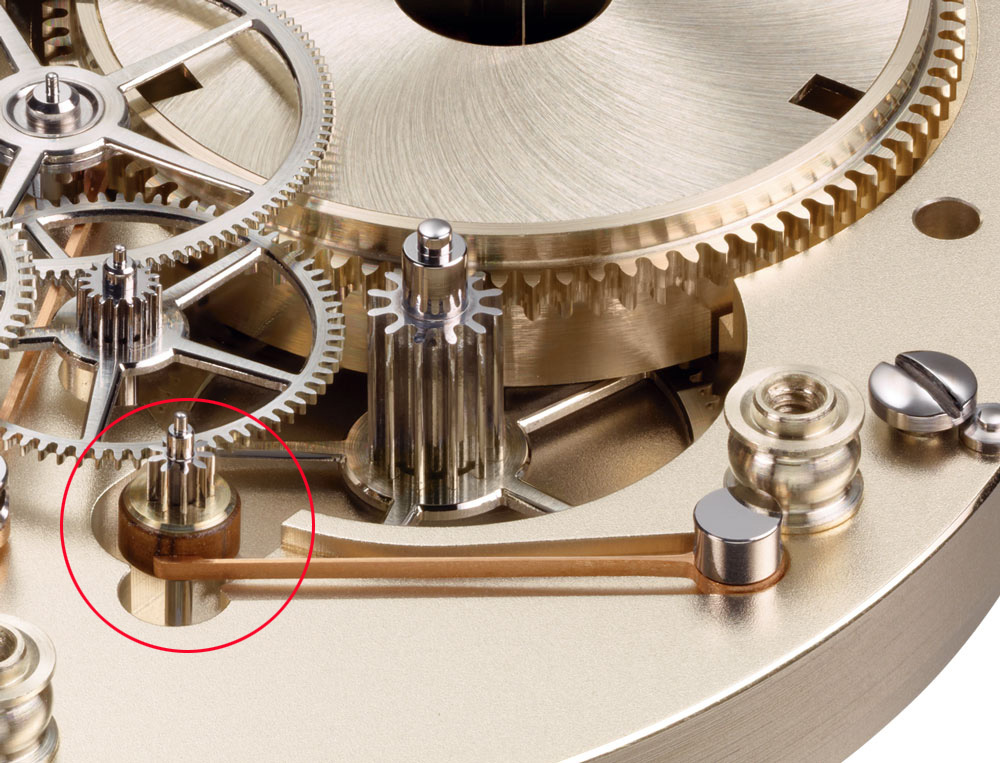

さらにその秒カナの軸には、これまたユニークな素材が使われている。表面が極めて硬く、かつ油脂分を多く含む木材“ユソウボク(癒瘡木)”を用いているのだ。そしてここに規制バネを当てることでオイルレスと耐久性を実現、過剰な負荷を与えることもなく、秒カナの不用意な動きを規制し、9時位置に独立したスモールセコンドの運針を安定させているというわけだ。

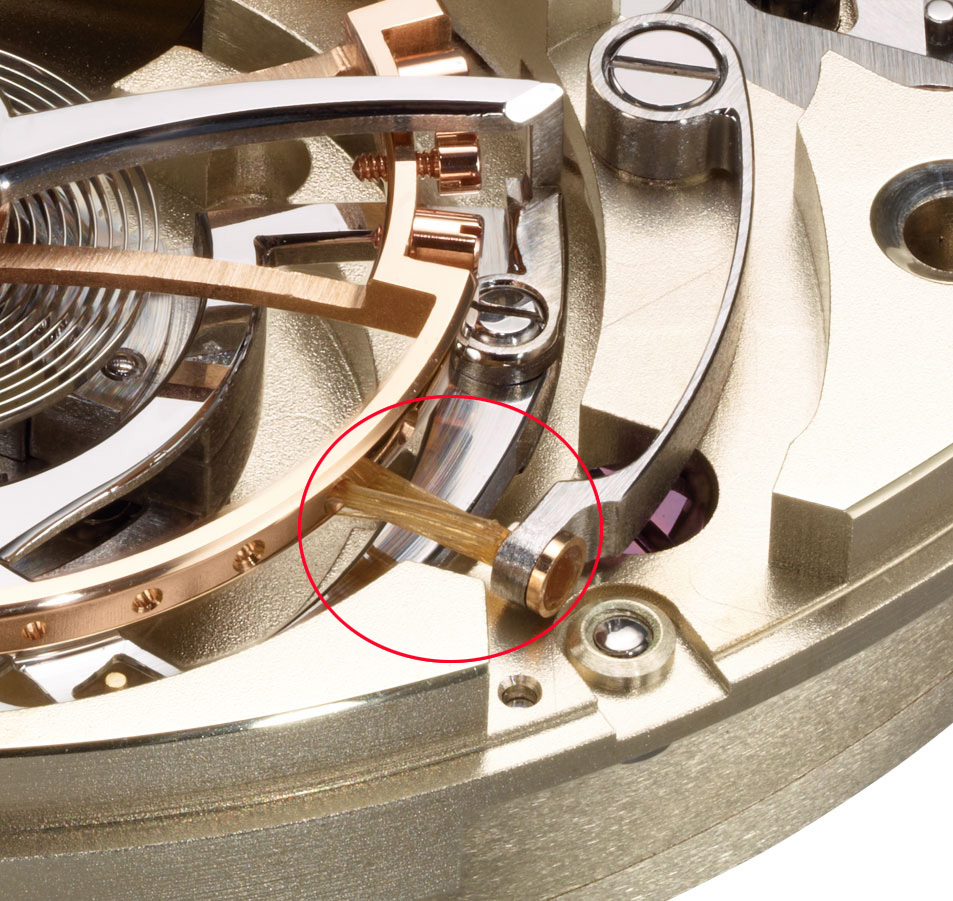

またベヌー・トゥールビヨンは、ストップセコンド機能が付いた数少ないトゥールビヨンのひとつでもある。しかしながらその停止機構も実にユニークなのだ。人間の毛髪で作られた柔らかいブラシを使ってテンワを停止させる手法はほかに例を見ない。

このように古典設計を継承しつつも、既存の設計にとらわれずに様々なアイデアを盛り込みながら実用性にこだわる作りは、決して派手さはないものの、これこそがモリッツ・グロスマン流の設計の魅力ということができるだろう。

近日開催を予定、ワンオフピースの受注会!

写真を見ていただきたい、左側が既存モデルで、右が日本人オーナーによるベヌー・トゥールビヨンをベースに特注したワンオフピースである。最大の違いは18金ホワイトゴールドケースをチタンケースに変更し、さらにDLC加工が施されている点である。

また針には通常のステンレススチール針ではなく、そのステンレス針にセラミックをインサートしたハイセラム針を採用することで、黒文字盤に対してコントラストをさらに強めた印象だ。これによって全体的により精悍かつモード感漂う雰囲気に仕上げているのが特徴と言えるだろう。

モリッツ・グロスマン ブティックでは、このようなワンオフピースの受注会の開催を予定していると言う。もちろんベヌー・トゥールビヨンに限ったことではなく、ほとんどのコレクションで対応可能とのこと。まさにハンドメイドにこだわるモリッツ・グロスマンならではのうれしいサービスと言えるだろう。ぜひこの機会に、モリッツ・グロスマンのワンオフピースでオンリーワンを手に入れてみてはいかがだろうか。

なお、受注会の日程については、社会情勢の混沌とした現在の状況を踏まえて、決まり次第あらためて通知するとのことで、当サイトでも報告させていただく。

文◎菊地吉正(編集部)

www.grossmann-uhren.com

2020.03.20 UPDATE